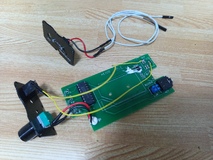

TAM-KEYER102が\10kちょっとで出ていたので買ってしまいました。今は後継機種のTAM-KEYER203が出ていますが、エレキーとしてのリファレンスとしては旧機種でも十分役立つだろうということで。パドルを繋いで叩いてみた感じだと、Iambic-B(Accu-keyer)な動作ということで良さそうな気がします、特段そのような動作をするとは商品紹介ページに書かれていませんけど。

Iambic-A/Bの動作の違いについてはA1 CLUBの説明よりも、Gensparkに尋ねた結果:Iambic-A(Curtis)は短点メモリは確実に装備しているという説を信じます。これは、BAMA archiveにあるCurtis 8043のマニュアル(INSTRUCTION MANUAL FOR 8043-3, 8043-4, 8044-3, 8044-4 KEYER KITS)の

- Dot memory

- The self-completing function of electronic keyers can cause dots to get lost because the operator tends to lead the keyer. Since dashes are naturally held, the seldom get lost. To prevent lost dots, the 8043 employs a memory to remember when a dot is called for and to insert it at the proper time. The dot memory also helps om squeeze keying where a tap on the dot paddle will insert a dot into a series of dashes.

- Dash memory

- Similar to dot memory except that a dash is memorized. (8044 only)

という記述が根拠になります。単にパドルの操作に慣れていないだけだ、という指摘はありそうですが…MX-K2をいじっていた時はIambic-Bだと氷の上を滑るような感覚とでも書けば良いのでしょうか、要らぬdot/dashが出がちという印象を受けます。おそらく修練を積めば回避できる問題であり、実際多くの方々はうまく克服しているのだろうと思いますが。

Iambic-AかBかについては、調べれば調べるほどIambic-Bを選ぶのが現実解と考えてしまいます。Iambic-Bの動作(左右のパドルを同時押しした状態から手を離した際に、長点であれば短点、短点であれば長点が付加される)についてはThe K4ICY Minty Keyerの"MODE A or B? Basic?"の少し手前にある

Now there are other modes which benefit from inter-character dot/dash memory, including (true) "Curtis A" and "Curtis B" modes. "Curtis B," which is incorrectly named and should actually be credited to WB4VVF’s “Accu-Keyer,” an element is always added to the end of your string of iambic elements that is opposite of the element you release both paddle in, such as "dih-dah-dit," or "dah-dih-dah." This action was actually caused by an error in the logic design which happened to stick! Most proficient CW hams and telegraphers prefer the Accu-Keyer mode (Mode B) as the circuit became a popular must-have item at the time when the majority of them were getting into the hobby. (please visit: http://wb9kzy.com/modeab.pdf for a more concise description. Also read the 2015 article; All About Squeeze-Keying by By Karl Fischer, DJ5IL: http://cq-cq.eu/DJ5IL_rt007.pdf at http://cq-cq.eu/root.htm )

によればロジック上の問題だそうで、さらに

ということを考えると、ソフトウェアで再現した際の完成度はIambic-AよりもIambic-Bの方が高いと考えます。この前Arduinoに移植したYACKもIambic-Aでは長短点メモリが無効化されていますし(これはIambic-AではなくBasic Iambicと呼ばれるものではないでしょうか)、Please Fix Iambic A Keying Modeなんて話が出るとなると、実際のCurtis 8043/8044を手に入れていじり倒すなり内部に関する情報をどうにかして出してもらうようにするといったアクションをしない限り、Iambic-Aの再現性がイマイチな状況は変わらないのではないかと。

YACKやK3NG Keyer等のように設定をあれこれ変えられるエレキーを使うならともかく、TAM-KEYERのように設定を変えられないようなものでどうにかしないといけない場合で取れる対策があるとしたら、(本質的な解決方法ではないのですが)シングルレバーパドルの使用になるのでしょうか。ダブルレバーパドルよりも選択肢の幅は狭く、入手性もあまり良くないとはいえ…GHD GN205Sの説明にある「ダブルレバーのパドルでミス符号が出やすい方にもお薦め」の文言は気になりますし。56.9kg(24:10)